源远流长 古代中国的粮食进口贸易(2)

【作 者】:网站采编

【关键词】:

【摘 要】:幸好在明朝东南沿海的周边,大大小小的产粮区并不在少数。 从最近的越南和占城,再到远一点的暹罗和吕宋,最后是更远的爪哇、南印度和锡兰,都有

幸好在明朝东南沿海的周边,大大小小的产粮区并不在少数。从

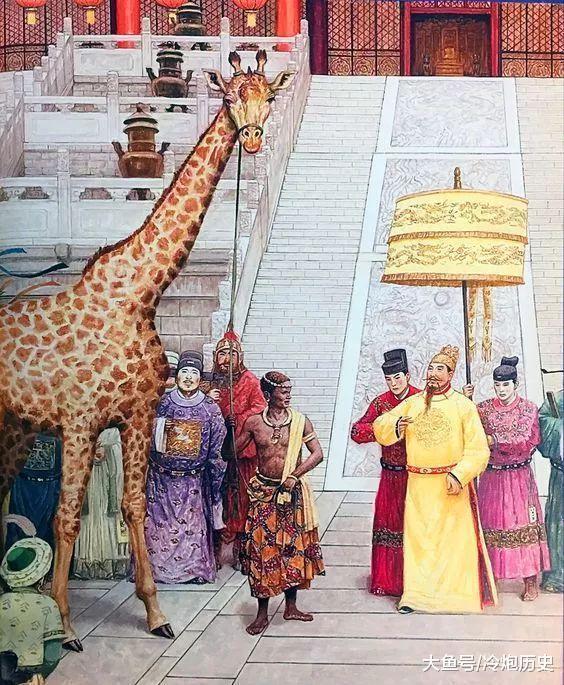

最近的越南和占城,再到远一点的暹罗和吕宋,最后是更远的爪哇、南印度和锡兰,都有足够的低价粮食可以进口。这些地方的外商通过参加朝贡和走私贸易这两种

方式,将大量的粮食输入东南沿海地区。尤其是耕地面积偏少的两广和福建,在贸易受限、产量过低的窘境下,依靠进口粮食维持了自身稳定。

到了隆庆开关时期,从月港出发的漳州和月港商船,也分头去暹罗和吕宋进口粮食。大约同时代的走私海商巨头林道乾,也大量从暹罗进口粮食,成为当地重要人物。相传都发展到与暹罗国王歃血为盟的地步。可见进口粮食对于东南地区及原产国的重要性。以至于明朝自身都给从月港输入的进口粮食以免税政策,鼓励中外商贩们的粮食输入。

或许你会问,明朝时的江南已经成为了天下粮仓,为何不就近支援南方各省果腹?这主要是因为当地的粮产和赋税,都要优先供应两京的皇族与官吏队伍。其次是南方的多山地形让陆地交通运输不便,成本高于从吕宋等地输入的粮食。朝廷更不可能在南方再多挖几条亏本运河。向北输出的那条,已经对曾经是量产区的淮河流域造成了巨大破坏。可以说是在一定程度上加深了明朝的粮食危机。

明朝后期,大航海时代的全球物产交流,为东亚大陆带来诸如土豆、玉米、番薯之类的新兴作物。但这些新品种的推广需要时间,口感也很难比肩以为传统农业社会精英所认可的大米与小麦。所以一直到清朝建立后,这些作物才发挥了当初意想不到的作用。

清朝建立开始,进口粮食就成为了帝国的必须。明末开始的一系列战乱风波,严重破坏了东南地区的正常生产活动。加上沿海在之后很长一段时间的不稳定,海禁政策与内地人口的迁徙进入,都让当地的口粮供不应求。于是,大量进口粮食就成为了应急手段。

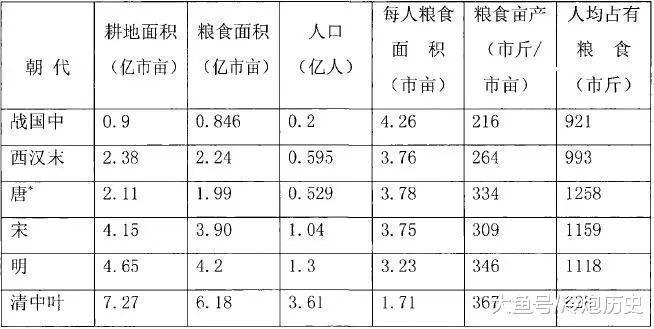

在著名的康乾盛世时代,清朝通过取消人头税的政策,希望大力发展农业地产,收取更多赋税。这样的结果就是海量人口降生,但相应的生产技术却没有得到提高。随着人均田地面积的萎缩,每个人能获得的单位粮食也跟着下降。加之明朝时就存在的一系列不合理设计被继续保留,更让粮食危机爆发出来。哪怕是有土豆、番薯和玉米的大面积推广,也抵不上耕地增涨缓慢、税赋增涨迅速的可怕节奏。

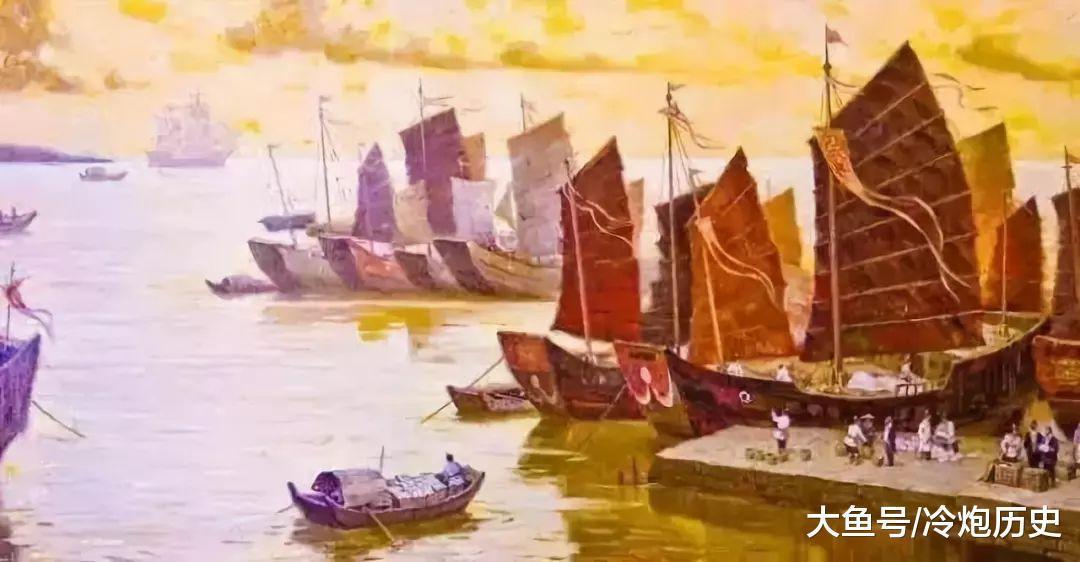

好在清朝时的进口粮食渠道,比明朝时更为方便。在

海禁被取消的时期,不少英国和荷兰的商船会将印度和南洋的粮食输入进来。一些移民暹罗等地的华人后裔,也会继续以外商、贡使身份,来出售口粮。这些运量船

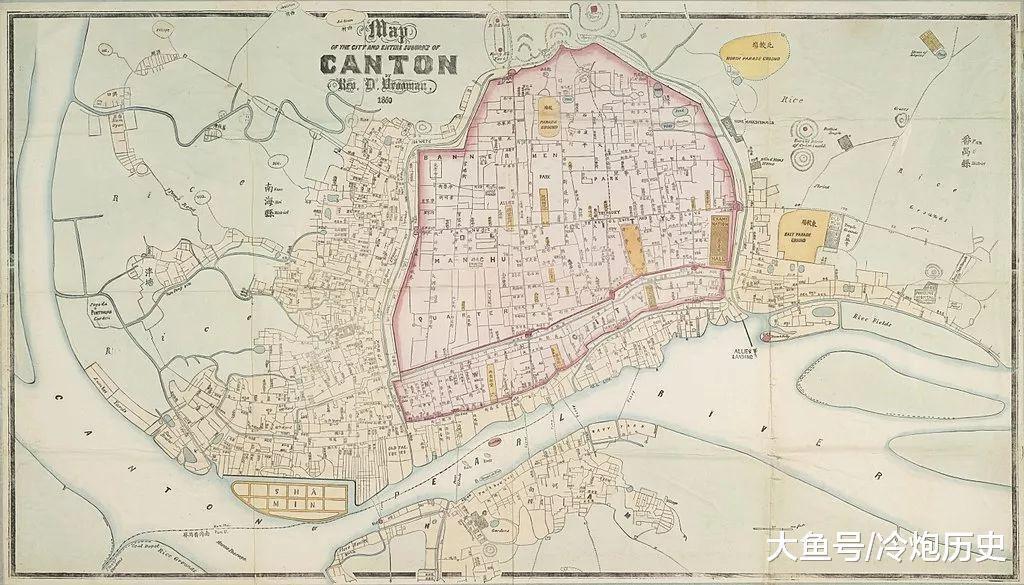

不仅可以在广州卸载,也能去往舟山的市舶司交货。清廷不仅给予粮食免税政策,更一度对大宗输入粮食的商船,减免其他货物的税收。

到了英国人纵横四海的年代,仅福建一地的粮食进口,就从最初的2300石涨到了石。最后更是增加到了石以上。可见康乾盛世的人口爆炸与繁荣,在很大程度上要归功于国际贸易体系与皇家海军。

哪怕是到了鸦片战争前夕,广州一地也需要通过英国输入石的粮食。至于只在沿海有零星贸易的美国,都输入了石粮食。

鸦片战争后,开明人士魏源著书《海国图志》,就按照具体情况制定了可能是中国历史上最早的贸易战策略。一方面希望停止进口印度鸦片,以防对国产鸦片产业的冲击。另一方面则希望要求英国人将鸦片田都改种粮食,并继续给予粮食进口的免税政策。

当时的华商也还大量赶赴南洋进口粮食。魏源希望朝廷用战船为之护航,直接从海上运抵天津大沽口卸货。这样一来就可以避免输入北方的粮赋,被低效的漕运设卡盘剥,提高效率和京师的粮食供应。